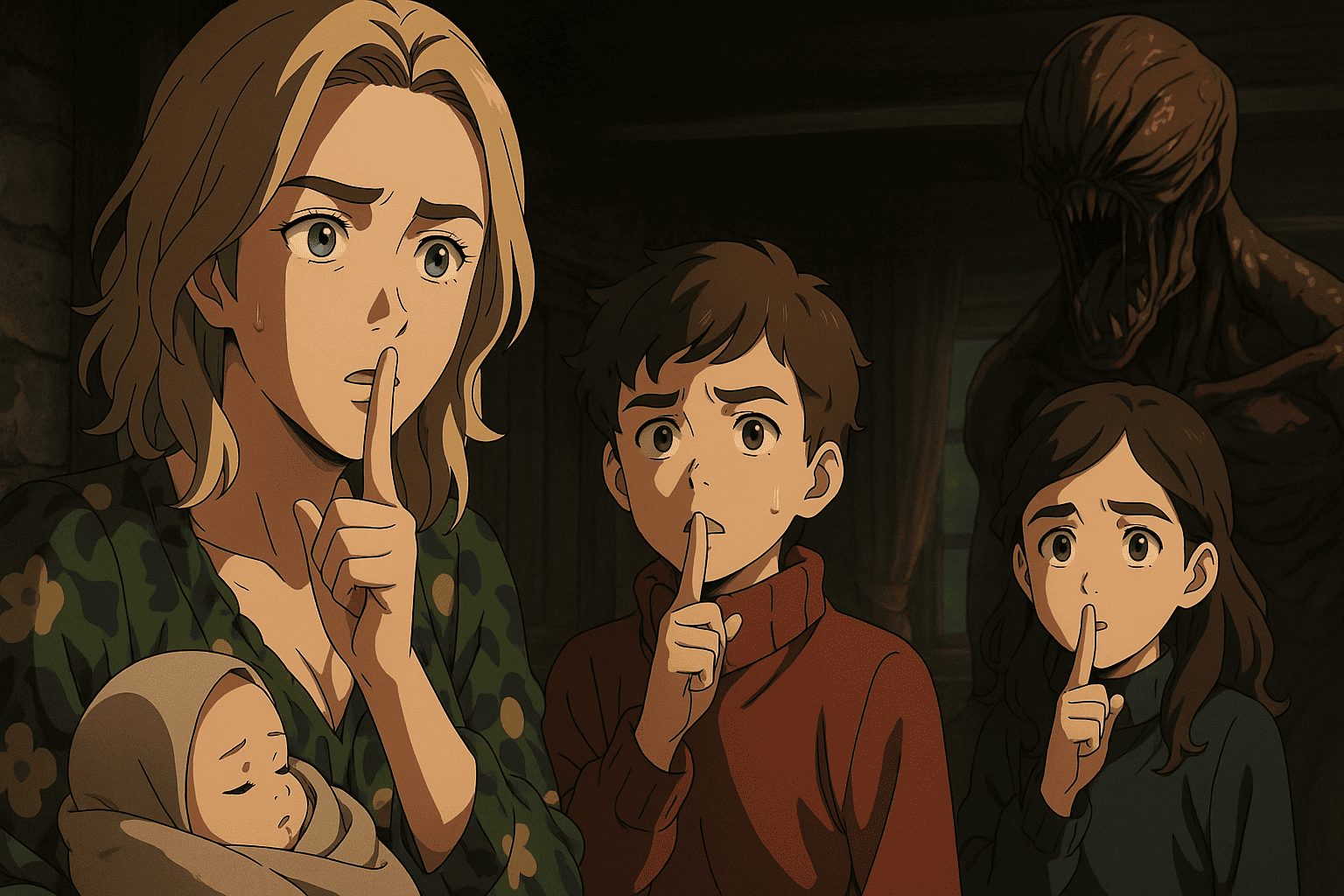

映画『クワイエット・プレイス(A Quiet Place)』は、「音を立てたら即死」という独特の設定で世界中の観客を震え上がらせたサバイバルホラーです。

しかし、その斬新なコンセプトとは裏腹に、「気まずい」「イライラする」「ひどい」といった感想を抱く視聴者も少なくありません。とくに、避妊をせず妊娠した設定や、娘の行動、極端に静かな会話シーンなどが“観ていて息苦しい”“共感できない”と話題に。

この記事では、そんな『クワイエット・プレイス』の“気まずさ”を感じる理由を徹底解説します。

作品の魅力を損なうことなく、なぜ賛否両論が起きるのかを、観客の心理・演出意図・時代背景の3つの視点から読み解きます。

クワイエットプレイスの気まずい点まとめ!なぜそう感じる?

ホラー映画で“気まずい”と評される作品は珍しくありませんが、『クワイエット・プレイス』の場合、それが恐怖ではなく「倫理的・心理的な違和感」からくる点が特徴的です。家族愛をテーマにしたはずの作品が、なぜここまで視聴者の心をざわつかせたのか――そこには脚本上の選択や人物描写の“リアルすぎる苦しさ”が深く関係しています。以下では、具体的な理由を5つの観点から分析します。

クワイエットプレイスが「気まずい」と言われる理由

『クワイエット・プレイス』が“気まずい”と感じられる一番の理由は、「沈黙」という演出が、視聴者に強い緊張と心理的不安を与える構成になっているからです。

作品全体を通してセリフが極端に少なく、音のない空間に小さな物音が響くだけで観客の心拍数が上がる。この「静けさの暴力」が、ホラーでありながら日常の息苦しさに似た“気まずさ”を生み出しているのです。

また、映画の冒頭で起こる「息子の死」も衝撃的です。

家族が必死に音を立てずに生活する中で、まだ幼い子どもが無邪気におもちゃを鳴らしてしまい、クリーチャーに即座に殺されてしまう。誰も声を上げられないまま、子どもを助けられず見つめるしかない――このシーンが多くの観客にトラウマを残しました。

“ホラー”ではなく“無力感”としての恐怖。これが、『クワイエット・プレイス』の“気まずさ”を象徴する部分です。さらに、作品全体に流れる家族の「沈黙による愛情表現」も、見る人によっては「重苦しい」「感情が伝わりにくい」と感じられる要因となっています。

避妊せず妊娠した展開が視聴者をざわつかせた

本作で最も議論を呼んだのが、「音を立てたら死ぬ世界で、なぜ妊娠したのか?」という展開です。

視聴者の多くが違和感を覚えたのは、「子どもが泣いたらどうするの?」という現実的な疑問でした。避妊という選択が明らかに可能な世界観でありながら、家族は新しい命を宿す決断をします。これが“倫理的に無責任”“母親の立場として気まずい”とSNSで物議を醸しました。

ただし、この設定には物語上の意味もあります。監督のジョン・クラシンスキーはインタビューで「極限の世界でも希望を信じる象徴として、赤ん坊の存在を描いた」と語っています。つまり“命の継承”がテーマであり、単なる無計画ではないという解釈も可能です。

それでも、視聴者にとっては“理解よりも先に現実的な恐怖が勝る”展開。だからこそ、この場面は多くの人にとって「感動」と「モヤモヤ」が入り混じる“気まずい瞬間”になっているのです。

一方で、同様のテーマを扱った映画『チルドレン・オブ・メン』などと比較すると、クワイエットプレイスは「説明不足ゆえの誤解」も多いといえるでしょう。

家族の会話が極端に少なく不自然に感じる理由

作品全体が“音を立てられない”ルールの中で進むため、セリフが極端に少ないことも「気まずい」と感じる要因です。

観客は通常、登場人物の感情や関係性をセリフで理解します。しかし『クワイエット・プレイス』では、会話は手話と表情のみに依存。特に父親と娘の関係性は誤解と後悔の積み重ねで描かれ、直接的な言葉がないぶん、観ている側ももどかしさを感じます。

また、母親が妊娠してからの家庭内の雰囲気も、どこか張りつめています。赤ん坊の準備を進める一方で、家族の中には「また同じ悲劇が起きるのではないか」という不安が漂っており、視聴者にとってもその空気が伝わってくる。

こうした“会話の欠如”は、映画の緊張感を高める演出として優れている反面、「リアリティが薄く感情移入しづらい」と感じる人も多いのです。

ホラー映画というより、家族の心理劇としての重さが前面に出た結果、観客が抱く“気まずさ”が強調されています。

娘の行動にイライラ?SNSで話題のシーン解説

視聴者の間で特に議論を呼んだのが、娘・リーガンの行動です。

彼女は耳が聞こえないという設定で、家族の中でも特に孤立した存在。父親との関係にわだかまりを抱え、自責の念から突発的に行動してしまうシーンが目立ちます。この“無鉄砲さ”が、結果的に家族を危険に晒す展開につながり、SNSでは「娘のせいで全員ピンチになる」「イライラするけどリアル」と賛否両論でした。

しかし、彼女の行動は“反抗心”ではなく“罪悪感”から来ているとも解釈できます。冒頭で弟を失った出来事が心に深く残り、「自分も家族を守りたい」という使命感が暴走しているのです。

また、監督自身が意図的に“観客が不快に感じるくらいリアルな人間ドラマ”を描いたとも語っており、リーガンの行動は“視聴者が感情を投影しやすい存在”として機能しているのです。

つまり、「イライラする=感情が動かされている」ということ。視聴者が彼女に共感できなくても、そこに“人間のリアル”を感じ取れる点が、本作の深みでもあります。

音を立てられない設定がもたらす独特の緊張感

最後に、本作の最大の特徴である「音を立てたら即死」という設定が、“気まずさ”を極限まで高めています。

観客自身が、映画館でポップコーンを食べる音すら気になるほど、音の演出が徹底されているのです。わずかな足音や呼吸音、木の軋む音が、通常のホラーよりも強い恐怖として響く――まさに“静寂が支配する地獄”。

また、母親が出産するシーンは、多くの観客が「息をするのも怖い」と口をそろえる名場面です。叫び声を上げられないまま、無音の中で出産を迎える――この異常な状況が、ホラーを超えて“人間の尊厳と恐怖”を描く瞬間になっています。

この「静寂=緊張」という構造こそ、『クワイエット・プレイス』が他のホラー映画と一線を画す理由であり、同時に“気まずいほどリアルな恐怖”を生み出す最大の要素です。

クワイエットプレイスは気まずい?ひどい映画なのか

『クワイエット・プレイス』シリーズは、観る人によって評価が大きく分かれる作品です。一方では「傑作ホラー」「演出が革新的」と称賛される一方で、「脚本が雑」「展開がご都合主義」「ひどい映画」と酷評する声も存在します。ここからは、なぜ賛否が分かれるのか――その根拠を具体的な批判点や見どころを整理しながら、作品としての完成度を検証していきます。

ひどいと言われる脚本の矛盾と批判点

「ひどい」と言われる最大の理由は、脚本上の“リアリティの欠如”にあります。

音を立てたら死ぬという設定は画期的ですが、そのルールを守れていない描写が複数存在します。たとえば、家族が木製の床を裸足で歩く一方で、滝の近くでは大声を出しても大丈夫という設定。音の届く範囲や基準があいまいなため、「結局どこまでが安全なのか分からない」と感じる視聴者が多かったのです。

また、避妊せず妊娠した点も「脚本のご都合主義」と批判されました。赤ん坊という“音を立てずにいられない存在”をあえて登場させることで、ドラマ性を強調する狙いがある一方、「現実的にありえない」「生き残りを目指す家族の選択として不自然」との指摘が相次ぎました。

さらに、物語の進行が登場人物のミスや偶然に依存している点も問題視されました。クリーチャーが襲うきっかけが“子どものおもちゃの音”や“釘を踏む音”など、偶発的すぎるため「キャラクターが愚かに見える」「脚本で無理やり事件を起こしている」と感じる人も多いのです。

ただし、監督ジョン・クラシンスキーは「この映画は科学ではなく“感情の物語”」と明言しており、論理性よりも“家族の愛”を伝えるために作られたと述べています。つまり、“ご都合主義”に見える展開も、家族愛の象徴として意図的に描かれた可能性が高いのです。

怪物の正体と設定の甘さは本当に残念?

もう一つの批判点として挙げられるのが、“怪物(クリーチャー)の設定の曖昧さ”です。

『クワイエット・プレイス』の敵は、音に反応して襲ってくる謎の生命体。しかし、その生態・出自・目的がほとんど説明されていません。

観客の中には「なぜ地球に来たのか」「なぜ水に弱いのか」「なぜ知能がないのか」など、基本的な疑問に答えがないことに不満を感じる人も多くいました。

ただし、この“説明不足”は必ずしも欠点ではありません。むしろ監督は、“恐怖の正体を見せない”ことで、観客の想像力を刺激することを狙っていました。実際、スティーヴン・スピルバーグの『ジョーズ』や、M・ナイト・シャマランの『サイン』など、多くの名作ホラーも「見せない恐怖」で高評価を得ています。

また、続編『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』では、クリーチャーの弱点や登場経路が徐々に明らかにされており、シリーズ全体での“謎の解明”が進行している構造です。

つまり、1作目単体では“謎だらけ”でも、シリーズを通して見ると「音を介した人間と怪物の対比」がテーマになっており、単なる設定ミスとは言い切れません。怪物は“人間の本能的恐怖(音を出す=死)”を具現化した存在ともいえ、その抽象性こそが作品の深みを生み出しているのです。

キャストの演技力と“家族愛”が光る名演技

一方で、本作が高く評価される理由の一つが、キャスト陣の圧倒的な演技力です。

主演のエミリー・ブラントは、セリフがほとんどない状況下で、母親としての恐怖・愛情・決意を表情だけで表現。特に出産シーンでは、声を出さずに痛みに耐えるリアルな演技が絶賛され、批評家からも「サイレント演技の到達点」と称されました。

また、父親役のジョン・クラシンスキー(監督兼任)は、家族を守ろうとする必死さを静かな怒りと優しさで見事に表現。最期に娘へ「I love you」と伝える場面は、ホラー映画でありながら涙を誘う名シーンとして知られています。耳の聞こえない娘・リーガン役のミリセント・シモンズも、実際に聴覚障害を持つ女優であり、リアルな手話表現と感情の起伏で観客を圧倒しました。

このように、登場人物たちが「セリフに頼らない演技」で物語を支える点が、本作を単なるホラー映画以上の“人間ドラマ”へと昇華させています。批判的な意見があっても、俳優陣の存在感が作品の質を押し上げていることは間違いありません。恐怖と静寂の中で光る“家族の絆”は、映画史に残る名演技といえるでしょう。

シリーズを見る順番と「DAY1」までのつながり

『クワイエット・プレイス』シリーズは、2024年時点で3作品が公開されています。それぞれが同じ世界観を共有しながらも、「どの時点の物語なのか」「何を描いているのか」が異なります。まずは、作品ごとの特徴を表で整理してみましょう。

| 公開年 | タイトル | 物語の時系列 | 主な登場人物 | 物語のポイント | テーマ |

|---|---|---|---|---|---|

| 2018年 | クワイエット・プレイス | シリーズの中心となる本編 | リー家(父リー、母エヴリン、娘リーガン、息子マーカス) | “音を立てたら死ぬ”世界での家族の生存 | 恐怖と家族愛 |

| 2021年 | クワイエット・プレイス 破られた沈黙 | 1作目の直後の物語 | エヴリン、リーガン、マーカス、エメット | 父の死を乗り越え、外の世界と向き合う | 再生と希望 |

| 2024年 | クワイエット・プレイス:DAY1 | 前日譚(エイリアン襲来初日) | サミラ、アンリ、愛猫フロド | ニューヨーク陥落の瞬間と“生きる意味” | 絶望の中の人間性 |

■見る順番は「公開順(1→2→DAY1)」がベスト

シリーズを初めて観るなら、公開順に視聴するのが最もおすすめです。その理由は以下の通りです。

- 1作目で「音の恐怖」というルールを体験する。

- 2作目でその世界を外の視点から広げ、家族の旅路を追う。

- DAY1で“なぜこの世界になったのか”を知り、全体像がつながる。

つまり、時系列順(DAY1→1→2)よりも、体験順(1→2→DAY1)の方が感情移入しやすく、作品テーマの変化も自然に理解できます。

■「DAY1」はシリーズの“哲学的補足”にあたる作品

最新作『DAY1』は、従来の“家族の物語”とは異なるアプローチを取っています。主人公は猫を連れた末期がんの女性・サミラ。彼女がニューヨーク陥落の初日を生き抜く姿を通して、「恐怖の中で人間らしさをどう保つか」というテーマを描きます。

音を立てたら死ぬ――という共通ルールのもと、1・2作目では“沈黙による愛”を、DAY1では“沈黙の中の尊厳”を描いており、視点が家族から人類全体へと拡張されています。観客の中には「1作目の倫理観が気まずかった」と感じた人もいますが、DAY1を観ることで“なぜ人は沈黙の中でも希望を持つのか”という哲学的テーマに気づくでしょう。

結局クワイエットプレイスは見る価値ある?

結論から言えば、『クワイエット・プレイス』は“気まずい”と感じる人がいても、十分に見る価値のある作品です。

なぜなら、この映画は単なるモンスター映画ではなく、“沈黙の中にある人間の本性”を描いた心理ドラマだからです。音を立ててはいけない世界で、人はどう生きるのか。何を恐れ、何を守るのか。その極限状況で描かれる家族の愛や後悔、希望が、ホラーという枠を超えた普遍的なテーマとして響きます。

確かに、「設定が矛盾している」「倫理的に気まずい」という指摘はもっともです。しかし、それすらも“人間の弱さ”を映す鏡のようなもの。

静寂の中に潜む“生”と“死”のコントラストが、観る者に深い余韻を残します。また、シリーズを通じて描かれる“音”の意味の変化――恐怖から希望へ――も見逃せません。DAY1では音楽が人をつなぎ、1作目では沈黙が家族を守り、2作目では音が武器に変わる。つまり、このシリーズは“音の進化の物語”でもあるのです。

観る人の感性によって「気まずい」か「感動的」かは変わりますが、少なくとも“一度観たら忘れられない”映画であることは間違いありません。

総括:クワイエットプレイスの気まずい点まとめ

最後に、本記事のまとめを残しておきます。

- 『クワイエット・プレイス』は「音を立てたら即死」の設定で緊張を極大化するサバイバルホラー。

- “気まずい”と感じられる主因は、会話を極端に抑えた演出と、静寂が強いる無力感・倫理的ジレンマ。

- 冒頭の子どもの死亡や、静寂下での出産など、観客の呼吸まで止めさせる場面がトラウマ級の緊張を生む。

- 「なぜ妊娠したのか?」は最大の論点。現実的には危ういが、監督は“希望と命の継承”の象徴として描写。

- 会話の少なさは緊張を高める一方、感情把握の難しさ・もどかしさを生み、視聴者に“気まずさ”を与える。

- 娘リーガンの衝動的行動は賛否両論。反抗ではなく罪悪感と「守りたい」気持ちの暴発として解釈できる。

- 設定上の曖昧さ(音の基準、水への耐性など)や偶然に依存する展開が「ご都合主義」と批判されがち。

- ただし“恐怖の科学”より“家族愛の物語”を重視しており、説明の欠落は想像力を喚起する狙いもある。

- 俳優陣の“サイレント演技”は高評価。エミリー・ブラントの出産シーン、クラシンスキーの父性、シモンズの存在感が作品を底上げ。

- シリーズ視聴は【公開順(1→2→DAY1)】が最適。体験としての恐怖→外界の拡張→前日譚で全体像がつながる。

- 『DAY1』は家族劇から人類規模のドラマへ視点拡張。“沈黙の中の尊厳”という哲学的補足の役割を持つ。

- 総合すると、“気まずさ”は演出とテーマが生む必然。矛盾はあれど、静寂と音の意味の変化を描く忘れ難い一本で、十分に観る価値がある。