映画『アンダー・ユア・ベッド』は、高良健吾さん主演のサスペンスドラマでありながら、観る者の心をざらつかせる“気まずいシーン”の連続で話題になりました。「ベッドの下に潜む男」という異常な設定を通じて、孤独・執着・愛・暴力といった人間の深層を描き出す本作は、ただのホラーやスリラーではありません。

観客の中には「怖いのに切ない」「気まずくて直視できない」といった感想を残す人も多く、そこに本作の真の魅力が隠れています。

本記事では、映画『アンダー・ユア・ベッド』に登場する“気まずいシーン”を中心に、なぜここまで観る人の感情を揺さぶるのかを徹底的に解説します。

あらすじ・ネタバレを交えながら、作品の心理的な怖さと美しさの両面を深掘りしていきます。

アンダーユアベッドの気まずいシーン徹底解説

映画『アンダー・ユア・ベッド』の最大の特徴は、“愛と狂気の紙一重”を描いた点にあります。主人公・三井直人は、大学時代に名前を呼んでくれたたった一人の女性・千尋への思いをこじらせ、彼女の家のベッドの下に潜り込んでしまう。その異常行動の中には、現代社会が抱える「孤独」「承認欲求」「逃げ場のない愛」のテーマが込められています。

しかし、それらを観る私たちは「気まずい」「息苦しい」と感じずにはいられません。ここから、実際に話題になった“気まずいシーン”の数々を順を追って解説します。

アンダーユアベッドに気まずいシーンはある?

結論から言うと、『アンダー・ユア・ベッド』には多数の“気まずいシーン”が存在します。しかもそれは、性的な意味だけではなく、心理的・道徳的に「見ていられない」と感じる種類の“気まずさ”です。

物語冒頭から、主人公・三井の異常性が描かれます。彼はかつて大学時代に親切にしてくれた女性・千尋のことを11年間も忘れられず、彼女を探し出して自宅近くに引っ越す。そしてついには、千尋の自宅のベッドの下に潜り込むのです。この「ベッドの下で生活する男」という設定自体が、すでに観客を不安と羞恥の狭間に追い込みます。

気まずいと感じる理由は、観る者が“覗き見てはいけない領域”に立ち会ってしまうからです。三井が盗聴器を仕掛けたり、夫婦の私生活をこっそり見守ったりする場面では、「彼が悪いのか」「それとも彼女の境遇が悪いのか」と感情が揺れます。

本作は視聴者に“モラルの選択”を迫るため、自然と気まずさを感じさせる構成になっているのです。

ベッドの下のシーンが衝撃的すぎる理由

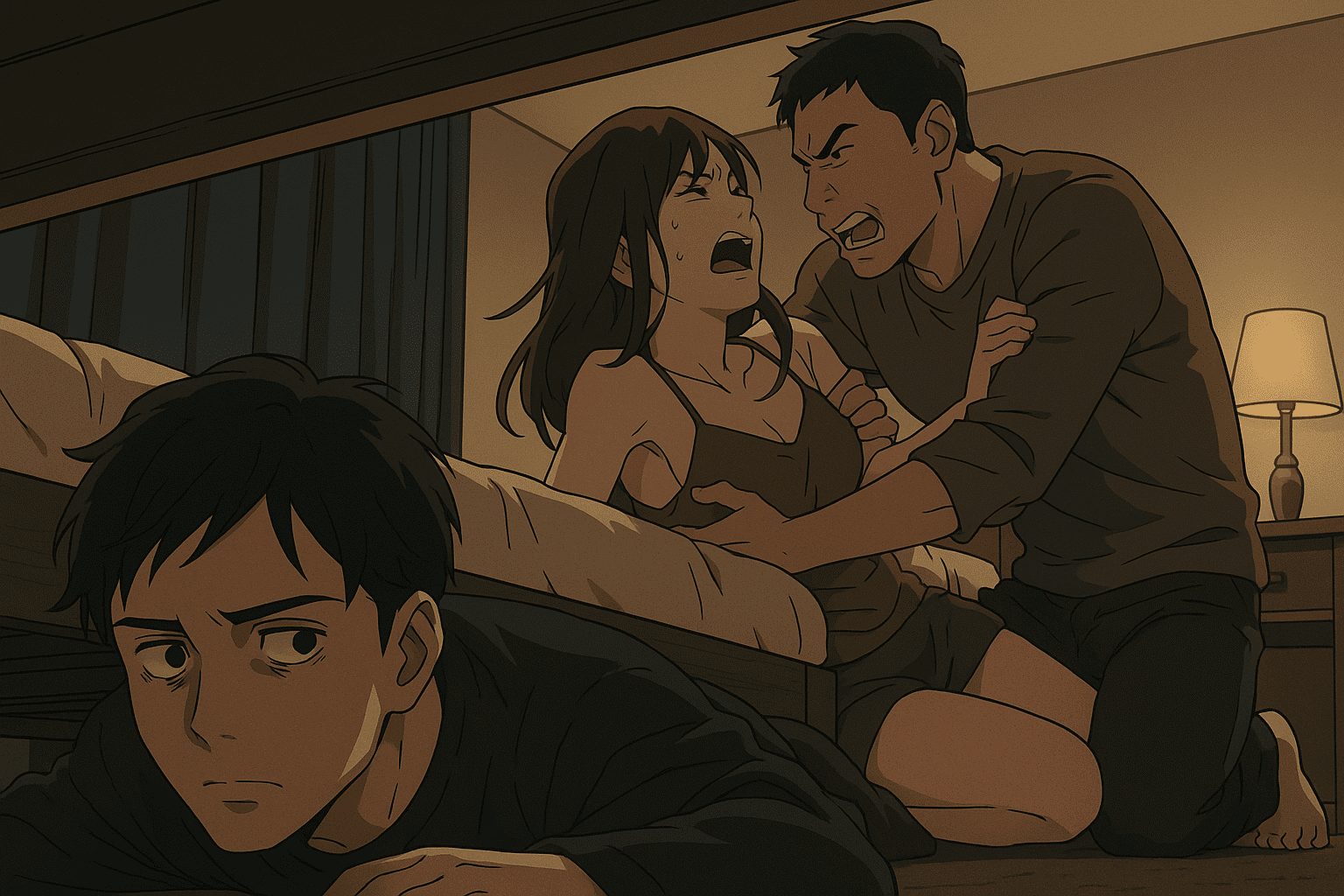

最も有名で衝撃的な“気まずいシーン”が、タイトルにもなっている「ベッドの下の場面」です。

三井は千尋の夫・健太郎が寝ている隙を狙い、彼女の家に侵入し、ベッドの下に潜みます。そして、そこから夫婦の生活を覗き続けるのです。この行為自体が恐ろしくもあり、同時に異様にリアルな生々しさを持っています。

特に、千尋が夫に暴力を受けるシーンでは、三井が「助けたい」と思いながらも動けず、ただベッドの振動や音を感じている描写があります。ここで観客は、彼の歪んだ愛情と人間の弱さの両方を目撃することになります。彼は“愛しているからこそ助けられない”という矛盾に苦しみ、それを見ている私たちも心が締め付けられる。

また、三井がベッドの下で息を潜めながら千尋を想い続ける姿は、単なる変態的行動ではなく、“孤独の極致”として描かれています。その“哀しみの美しさ”があるからこそ、このシーンはただ不快なだけで終わらず、観る者に深い印象を残すのです。

DV描写と性的場面はどこまでリアル?

『アンダー・ユア・ベッド』が“気まずい”と感じられる最大の要因の一つは、DV描写と性的シーンのリアリティです。ヒロイン・千尋は、外では幸せそうに見える一方、夫・健太郎から暴力と性的支配を受け続けています。彼女の叫びや嗚咽、床に叩きつけられる音が生々しく描かれ、観客はまるで“同じ部屋にいるような感覚”に陥ります。

これらのシーンは決してエロティックではなく、むしろ「観てはいけない現実」を突きつけてくるもの。高良健吾演じる三井が、その光景をベッドの下から見守ることで、私たちは“傍観者の罪悪感”を感じさせられます。つまり、本作の“気まずさ”は視覚的な刺激ではなく、心理的な共犯意識にあるのです。

監督・安里麻里は、性的描写を単なる挑発ではなく、キャラクターの「絶望と渇望」を表現する手段として使っています。そのため、リアルすぎる暴力や肉体の接触が、物語に深みを与える一方で、多くの視聴者に強烈な後味を残す結果となっています。

グロくて目をそらしたくなる瞬間まとめ

『アンダー・ユア・ベッド』には、暴力・血・死といった“グロテスク”な瞬間も存在します。しかし、それはホラー映画のような演出ではなく、「人間の醜さ」を象徴的に見せるためのものです。

特に印象的なのは、千尋が夫から顔を何度も水に沈められる浴室のシーンです。この場面では、観客も呼吸を止めるほどの緊張感が走り、誰もが“もうやめて”と心で叫ぶことでしょう。また、終盤にかけて三井が暴走する場面では、血の描写よりも“彼の精神が壊れていく過程”が恐ろしく描かれます。

本作のグロさは、外見的ではなく内面的なもの。観ているうちに、「これは他人事ではない」と感じさせられるリアリティがあります。

観客は「自分の中にも三井のような執着や孤独があるのでは」と気づき、そこで再び“気まずさ”を覚えるのです。

まさに、人間の本質をえぐるようなグロテスクさが本作の真骨頂です。

アンダーユアベッド気まずいシーンの背景とキャスト情報

映画『アンダー・ユア・ベッド』がここまでリアルで気まずく感じられるのは、キャストの演技力と監督の演出方針、そして原作小説の持つ異常なまでのリアリティが絶妙に融合しているからです。観る者にとって“息が詰まるような空気”を作り出すには、単なる脚本の力だけではなく、役者の肉体的な演技、撮影のカメラワーク、音の使い方までが密接に関係しています。

ここでは、主要キャストとスタッフに焦点を当て、それぞれがどのように“気まずさ”を体現したのかを詳しく見ていきましょう。

主演・高良健吾の演技が“気まずさ”を深める理由

主人公・三井直人を演じた高良健吾さんの存在こそ、この映画を“異様にリアルで気まずい”作品に仕上げた最大の要因です。高良さんはもともと整った顔立ちで知られていますが、本作ではその“美しさ”を完全に封印。目の奥に生気がなく、孤独と執着を抱えた男の“気配の薄さ”を徹底的に演じ切っています。

特に、モノローグと表情のギャップが見事です。彼が心の中で「もう一度名前を呼ばれたい」と呟くシーンでは、声は淡々としているのに、目だけが異常な熱を帯びている。この“抑え込まれた感情”が観る人の胸にじわじわと迫り、やがて強烈な“気まずさ”に変わります。

また、高良さんは実際にベッドの下に潜み、ほとんど動けない姿勢で何時間も撮影したといいます。その身体的な苦痛が、そのまま画面の緊張感として伝わってくるのです。結果的に、三井という男が「現実には存在しないけれど、確かにいそうな人間」として説得力を持ち、観客の中で“生々しい気まずさ”を残しました。

西川可奈子の体当たり演技と役柄の悲惨さ

ヒロイン・佐々木千尋を演じた西川可奈子さんの演技は、まさに“体当たり”という言葉がふさわしいものです。彼女は学生時代の明るい千尋から、DVに苦しむ主婦の千尋までを1本の作品で演じ分け、その落差が観る者に衝撃を与えました。

特に、夫から暴力を受けるシーンや、性的に支配される場面では、肉体的にも精神的にも限界まで追い詰められており、まるでドキュメンタリーのようなリアリティを放っています。その一方で、ふとした瞬間に見せる“笑顔の名残”が、過去の彼女の記憶と重なり、観客の心をえぐります。

西川さんの演技が素晴らしいのは、痛みや恐怖をただ表現するのではなく、“生きるために耐える女性”としての強さを感じさせるところです。暴力に耐えながらも、娘の存在や小さな希望を手放さない姿に、観客は共感しつつも息苦しさを覚える。その相反する感情こそが、本作の「気まずさ」を極限まで引き上げているのです。

DV夫役・安部賢一の狂気的存在感

千尋の夫・浜崎健太郎を演じた安部賢一さんの存在も、作品の緊張感を支える大きな要素です。彼の演技は、決して大げさではなく、日常の中に潜む暴力性をリアルに表現しています。笑顔で妻に話しかけた直後に、突如として怒鳴り、殴りつける。この“突然のスイッチ”こそが、多くの視聴者にとって最も恐ろしく、気まずい瞬間でした。

健太郎は単なる悪役ではなく、「支配欲に取りつかれた人間」として描かれています。そのため、彼の言動は常に現実味を帯びており、「こんな人、実際にいそう」と思わせるリアルさがある。特に、妻を浴室で水に沈めるシーンや、暴力の後に淡々とタバコを吸う仕草など、細部の演出が恐ろしいほど冷淡です。

安部さんの演技が秀逸なのは、暴力そのものよりも“支配の空気”を出せること。観客は、彼が画面に登場するだけで緊張し、息を潜めてしまう。その圧倒的な存在感が、三井と千尋の“逃げ場のない世界”をよりリアルにしているのです。

監督・安里麻里が描いた倒錯した愛の世界

監督の安里麻里氏は、『バイロケーション』『零~ゼロ~』など、心理的な恐怖を得意とする映像作家です。本作でもその才能が存分に発揮されており、「恐怖」と「愛」を同時に感じさせる異様な世界観を作り上げました。

安里監督の手法は非常に繊細で、決して過激な演出に頼りません。むしろ“静けさ”の中に恐怖を潜ませるタイプで、三井が息を潜めてベッドの下に隠れている時間の長回しなどは、その代表例です。観客は何も起きていないのに息苦しくなり、画面の中の空気まで張りつめて見えるほどです。

また、カメラワークにも注目です。DVの場面では手持ちカメラで揺らしを入れ、三井の視点では固定で“覗いている感覚”を出す。この切り替えによって、観客は「見てはいけないものを見ている」気まずさを強制的に味わわされます。

さらに、安里監督は“愛の歪み”をホラー的な恐怖としてではなく、“人間の孤独”として描いています。そのため、観終わった後に残るのは恐怖ではなく、言葉にならない哀しみ。この余韻こそが、本作を単なる問題作ではなく、深い人間ドラマへと昇華させた理由です。

原作小説と映画の違い・ラストの解釈

『アンダー・ユア・ベッド』の原作小説(著:大石圭)は、映画とは細部が異なります。特に大きな違いは、“三井の妄想と現実の境界”の描き方です。原作では、彼が千尋と関係を持ったという記憶は実は妄想であり、彼女に拒絶された過去が描かれています。一方、映画版ではその境界をあえて曖昧にし、観客が「どこまでが現実か」を判断できない構成になっています。

ラストシーンも、原作ではより冷たく、映画は“救い”を感じさせる終わり方です。交番で自首する三井の背後から「三井くん!」と千尋が呼びかける瞬間――それが現実なのか妄想なのかは明言されません。しかし、彼にとっては“もう一度名前を呼ばれた”という事実だけがすべて。このラストこそ、タイトル「アンダー・ユア・ベッド=あなたの下で生きる」という存在の象徴であり、彼の人生の救済でもあるのです。

映画は、愛と狂気、現実と幻想の境界を曖昧にしながらも、観客に“人間の弱さと優しさ”を突きつけます。それは決して派手ではないけれど、静かに心に刺さる――まさに“気まずい名作”と言えるでしょう。

総括:アンダーユアベッドの気まずいシーンまとめ

最後に、本記事のまとめを残しておきます。

- 映画『アンダー・ユア・ベッド』は、高良健吾主演のR-18サスペンスで、「ベッドの下に潜む男」という異常な設定から、孤独・執着・DV・性支配など人間の暗部を描いた作品。

- 主人公・三井直人は、大学時代に唯一自分の名前を呼んでくれた女性・千尋を11年越しに探し出し、彼女の家の近所に引っ越し、盗聴・盗撮・不法侵入の末にベッドの下に潜り込んで生活する。

- 映画には、「ベッドの下から夫婦生活を覗き見する」「DVと性行為がセットで描かれる」「浴室で千尋が何度も水に沈められる」など、心理的にも道徳的にも“見ていて気まずい”シーンが多数登場する。

- これらの描写は決してエロ目的ではなく、「観てはいけない現実」を見せることで、観客に“傍観者としての罪悪感”や“自分の中の闇”を意識させる構成になっている。

- グロさや暴力表現は外側のショックよりも、登場人物の心の壊れ方や依存・支配関係を浮き彫りにするために使われており、「他人事ではない」と感じさせるリアリティが特徴。

- 三井の行動は完全に犯罪だが、その根底には「もう一度名前を呼ばれたい」「彼女に幸せでいてほしい」という歪んだ純愛があり、観客は彼を“完全な悪人”と切り捨てられず、複雑な共感と嫌悪を同時に抱く。

- 高良健吾は“存在感が薄いストーカー”という難役を、目の光や佇まいで表現し、ベッド下での長時間の撮影によって、画面からも息苦しさが伝わるリアルな演技を見せている。

- 西川可奈子は、キラキラした大学生時代とDVで壊れた主婦時代を体当たりで演じ分け、暴力シーンや支配される場面のリアルさが作品の“気まずさ”と説得力を大きく底上げしている。

- DV夫・浜崎健太郎を演じる安部賢一は、外では“いい人”風、家では支配と暴力に走る二面性を演じ、登場するだけで場の空気が張り詰めるほどの不気味な存在感を放つ。

- 監督・安里麻里は、派手なホラー演出ではなく“静けさ”と“覗き見視点”で恐怖を作り、愛と狂気、孤独をじわじわ浮かび上がらせる心理サスペンスとして作品を成立させている。

- 原作小説(大石圭)と映画では、三井の妄想と現実の扱いやラストのトーンが異なり、映画版はラストで千尋が「三井くん」と呼ぶ場面を通じて、現実か妄想か曖昧なまま、“彼にとっての救い”を残す終わり方になっている。

- 総じて、『アンダー・ユア・ベッド』は、単なる変態ストーカー映画ではなく、「愛と執着」「支配と救済」「孤独と承認欲求」を、観客にとって極めて“気まずい”形で突きつけてくる、人間ドラマ寄りのサスペンス作品として評価されている。