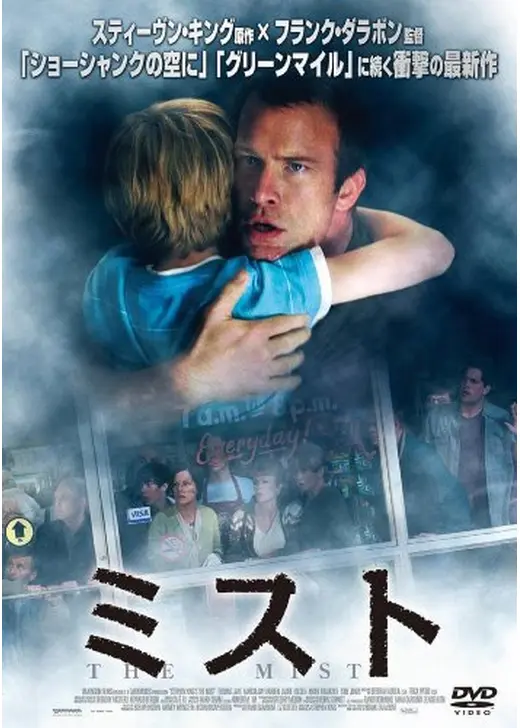

映画『ミスト(The Mist)』は、スティーヴン・キング原作・フランク・ダラボン監督によるサスペンスホラーの傑作です。

霧に包まれた街を舞台に、“見えない恐怖”と“人間の狂気”が交錯する物語は、単なるモンスター映画を超えた強烈な社会風刺としても知られています。

一方で、多くの視聴者から「気まずい」「トラウマ級」「家族で観るのは無理」といった感想が寄せられています。そこにあるのは性的な意味での“気まずさ”ではなく、極限状況での人間の残酷さや信仰の暴走が生み出す“精神的な気まずさ”です。

この記事では、そんな『ミスト』の“気まずいシーン”を中心に、ラストの意味や監督の意図、そして登場人物の背景までを徹底的に解説します。

ミスト(映画)の気まずいシーン徹底解説!トラウマ級のラストとは?

映画『ミスト』は、ホラー映画の中でも異色の存在です。怪物が人々を襲う恐怖を描きながらも、真に恐ろしいのは“人間そのもの”であることを突きつけてきます。特に後半にかけて展開される“宗教的狂気”や“父と子の決断”は、観る者の価値観を根底から揺さぶるもので、「家族で観るには気まずい」「精神的にきつすぎる」という感想が続出しました。ここからは、『ミスト』の中で特に印象的な“気まずい瞬間”を、心理的・構造的な観点からひも解いていきます。

ミストに気まずいシーンはある?家族で観るときの注意点

結論から言うと、『ミスト』に性的な意味での“気まずいシーン”は一切ありません。

しかし、家族で観るには相当“気まずい空気”になる要素が複数存在します。それは、登場人物たちが恐怖と絶望の中で、次第に理性を失い、互いを責め合い、そして信仰と狂気に飲み込まれていく過程です。

特に問題なのは、“大人のエゴと子どもの無力さ”が描かれる点。主人公デヴィッドは息子ビリーを守ろうと懸命に戦いますが、最後には“最悪の選択”をしてしまいます。親の立場で観ると、胸が締めつけられるような苦しさが押し寄せ、感情的に観るのが難しいシーンとなるでしょう。

また、暴力的な描写や怪物の襲撃シーンもあり、小さな子どもには刺激が強い場面もあります。とはいえ、『ミスト』の本質的な“気まずさ”はグロテスクな表現よりも、「人間の愚かさ」や「集団心理の怖さ」にあるのです。

つまり、“ホラーというより心理劇”としての緊張感が、視聴者の心をえぐるのです。親子や恋人同士で観る場合、観終わった後に“何を信じるか”“どう生きるか”を語り合う映画でもあります。

宗教的狂気と人間崩壊のシーンが気まずい理由

『ミスト』の最大の特徴は、霧の中の怪物よりも恐ろしい“人間同士の対立”です。特にスーパーに閉じ込められた人々の間で起きる“宗教的な狂気”の描写は、観ていて非常に気まずく、恐怖を覚えるレベルです。

カーモディ夫人という女性が、次第に人々を支配していく様子は、宗教の危険性を象徴しています。彼女は「これは神の怒りだ」「罪を贖うために血を流さねばならない」と叫び、人々を心理的に追い詰めていきます。最初は誰も相手にしていなかったのに、恐怖が極限に達するにつれ、多くの人が彼女の言葉を信じるようになる。この展開がまさに“集団ヒステリー”の典型であり、現実の社会でも起こりうる心理構造をリアルに描いているため、観る者に強い不快感と緊張を与えます。

つまり、“気まずさ”の正体は恐怖というより、「人間が理性を失っていく過程を見せられる不快感」なのです。この宗教的狂気の描写があるからこそ、『ミスト』は単なるモンスター映画ではなく、人間社会の縮図として評価されているのです。

怪物より怖い!カーモディ夫人の狂信的演説

カーモディ夫人の存在は、『ミスト』の気まずさを象徴するキャラクターです。

彼女はまるで“新興宗教の教祖”のように振る舞い、スーパーに取り残された人々を恐怖と信仰で支配していきます。彼女のセリフはどれも狂気に満ちており、「神は怒っている」「お前たちは罰を受ける」など、聞いているだけで息苦しくなるものばかりです。

この“説教シーン”こそが、『ミスト』で最も気まずい瞬間のひとつです。観客は彼女の言葉に嫌悪感を覚えつつも、現実社会に存在する“カルト的構造”を思い出し、恐ろしくなるのです。また、彼女の周囲の人々が次第に賛同し、理性的な人々が少数派になっていく構図は、SNS時代の“同調圧力”にも通じます。つまり、この映画は2007年公開ながら、現代社会の分断や極端な信念の危うさを予見していたとも言えます。

彼女が射殺されるシーンでは、観客の多くが安堵する一方で、「人間とはここまで残酷になれるのか」と複雑な感情を抱くはずです。この“宗教の狂気と暴力の連鎖”こそ、『ミスト』が家族で観ると気まずい理由の本質なのです。

息子を撃つ結末が「ひどい」と言われる理由

『ミスト』を語るうえで避けて通れないのが、“トラウマ級のラストシーン”です。

逃げ延びた主人公デヴィッドと仲間たち。しかしガソリンが尽き、霧の中で怪物の声が近づいてくる。残された弾丸は4発。車内には5人。デヴィッドは苦悩の末に“息子と仲間4人を撃ち殺し”、自分だけが生き残るという衝撃の展開を迎えます。

このシーンが「ひどい」「気まずい」と言われる最大の理由は、その直後に霧が晴れ、軍が到着するという皮肉な結末にあります。つまり、デヴィッドがわずか数分待っていれば、全員助かっていたのです。この“間の悪さ”が観る者に絶望を与え、深い無力感と自己嫌悪を突きつけてきます。

さらに、デヴィッドが絶叫し続ける姿は、単なる悲劇ではなく“生き残ってしまった者の地獄”を象徴しています。このラストはあまりに衝撃的で、「ミストを観て後悔した」「立ち直れない」という感想がSNSでも多く見られます。

しかし監督はこのラストを“希望のメッセージ”として描いたと語っており、それが次の章で解き明かすべきポイントになります。

原作との違いと監督が伝えたかった真の意味

原作の『霧(The Mist)』は、スティーヴン・キングによる中編小説で、映画版とは異なる結末を迎えます。原作では、主人公たちはガソリンスタンドで燃料を補給し、希望を持って霧の中を進む――つまり、“助かるかもしれない”という余韻を残す終わり方です。

一方、映画では監督のフランク・ダラボンが独自に“絶望のエンディング”を追加しました。スティーヴン・キング本人は「自分が思いつかなかった最高の結末だ」と絶賛しています。

ダラボン監督はこの結末について、「最後まで希望を捨てなければ、結果は変わっていた」というメッセージを込めたと語っています。つまり、物語の核心は“恐怖”ではなく“希望の喪失”なのです。デヴィッドが息子を撃った瞬間、彼は怪物よりも恐ろしい“人間の限界”を象徴する存在になりました。

この“原作との違い”が、『ミスト』を単なるホラーから哲学的ドラマへと昇華させています。観終わった後に感じる気まずさや虚無感こそ、ダラボン監督が意図した「人間の弱さのリアル」なのです。

ミスト(映画)気まずいは誤解:登場人物と俳優の魅力

『ミスト』が“気まずい”と評される一方で、登場人物の心理描写や俳優陣の演技は非常に高い評価を受けています。特に主演のトーマス・ジェーンや、狂信者カーモディを演じたマーシャ・ゲイ・ハーデンの演技は圧巻で、映画全体の緊張感を極限まで引き上げています。また、監督フランク・ダラボンは、スティーヴン・キング原作の映像化を得意とする名匠。彼の演出がなければ、これほどまでに“人間の怖さ”をリアルに描くことはできなかったでしょう。

ここからは、それぞれのキャラクターと俳優、そして作品を支えた制作陣の裏側に迫ります。

主人公デヴィッド役トーマス・ジェーンの経歴と代表作

主人公デヴィッド・ドレイトンを演じたのは、アメリカ出身の俳優トーマス・ジェーン(Thomas Jane)。彼は1969年2月22日生まれで、アクション・サスペンス映画を中心に幅広い役をこなす実力派俳優です。代表作には『パニッシャー』(2004)や『ディープ・ブルー』(1999)などがあり、強い正義感と繊細な内面を併せ持つキャラクターを演じることで知られています。

『ミスト』では、父親として息子を守ろうとする“人間的な正義の象徴”として描かれます。彼の表情や声の震え、絶望の中での決断は、観る者の心をえぐるようなリアリティを持っています。特にラストの“泣き叫ぶシーン”は、撮影時に台本通りではなく、ジェーン自身の即興だったと言われています。

彼は本作のインタビューでこう語っています。「この映画の恐怖はモンスターじゃない。自分の中にある“恐れ”と“愛”のせめぎ合いなんだ」この言葉の通り、ジェーンの演技は単なるホラーではなく、“人間の愛と絶望”を描いた深いドラマとして映画を成立させています。

カーモディ夫人役マーシャ・ゲイ・ハーデンの演技力が怖すぎる

“宗教的狂信者”カーモディ夫人を演じたマーシャ・ゲイ・ハーデン(Marcia Gay Harden)は、アカデミー賞助演女優賞を受賞した名女優。彼女の演技が『ミスト』を「ただのホラー」ではなく「人間の地獄」として成立させました。

彼女が演じるカーモディ夫人は、恐怖に支配された人々の心を利用して「神の怒り」を説き、犠牲者を出す原因となる人物。ハーデンの説得力ある演説や鋭い視線は、まるで現実の宗教指導者を見ているような錯覚を覚えさせます。

観客の多くが「彼女が撃たれたときに拍手した」と語るほど、彼女の演技は感情を揺さぶりました。それは彼女の“悪役としての完成度”が高かったからに他なりません。実際、マーシャ本人はインタビューで「カーモディは悪人ではなく、信仰に縋ることでしか恐怖を制御できなかった人」と語っています。

つまり、彼女の演技は単なる狂気ではなく、“人間の弱さと信念の境界線”を表現していたのです。だからこそ、この役が「怖すぎるのにリアル」と語り継がれているのです。

アマンダ役ローリー・ホールデンの見どころと人物像

アマンダ・ダンフリーを演じたローリー・ホールデン(Laurie Holden)は、海外ドラマ『ウォーキング・デッド』で一躍有名になった女優です。彼女は『ミスト』では理性的で優しい女性として登場し、主人公デヴィッドや子どもたちを守る重要な役割を担います。作品全体の中で“理性”と“母性”の象徴とも言える存在です。

アマンダは宗教狂信者カーモディ夫人とは対照的に、「希望を信じる側」として描かれます。恐怖と絶望が支配するスーパーの中で、彼女だけは冷静さを保ち、「子どもを守る」という一点で行動します。その姿が、観客にとって唯一の救いとなっています。

ホールデンの演技は、派手さこそありませんが非常に繊細で、人間の優しさと脆さを見事に表現しています。彼女はインタビューで「この作品は“母性の物語”でもある」と語っており、息子を守るデヴィッドとの対比が印象的です。“狂気の世界の中で、最後まで人間らしく生きようとする女性”――アマンダの存在が、ラストの悲劇をより痛烈にしています。

監督フランク・ダラボンの作風とスティーヴン・キングとの関係

『ミスト』を監督したフランク・ダラボン(Frank Darabont)は、スティーヴン・キング作品の映像化で最も信頼されている監督のひとりです。

代表作には『ショーシャンクの空に』(1994)と『グリーンマイル』(1999)があり、いずれも“人間の希望と絶望”をテーマにした名作として知られています。

キング原作の映画は多く存在しますが、その中でもダラボン作品は“人間ドラマの完成度”で際立っています。『ミスト』でも、怪物やホラー演出に頼らず、極限下の人間心理を丁寧に描写。結果として“霧の中の怪物より、人間の方が怖い”という印象を強く残しました。

興味深いのは、原作者キング自身がこの映画のラストを「完璧」と絶賛している点です。ダラボン監督は原作の“希望の余韻”をあえて捨て、絶望の中に“生の意味”を見出す構成を選びました。それにより、『ミスト』は単なるホラーから一転、人間存在の寓話へと昇華したのです。

また、ダラボンは後にドラマ『ウォーキング・デッド』の制作総指揮を務めますが、実は『ミスト』のキャストの多くがそのドラマに再登場しています。つまり、『ミスト』は後のサバイバルドラマの礎を築いた重要な作品でもあるのです。

「希望を捨てるな」監督が語った衝撃ラストの真意

『ミスト』のラストは、あまりに衝撃的で「ひどい」と言われますが、監督フランク・ダラボンはそこに希望のメッセージを込めていました。

映画評論家の町山智浩氏によると、ダラボン監督は本人にこう語ったといいます。

「ラストショットは、人類が怪物たちに勝ちつつある状況を見せている。つまり“もう少しだけ希望を捨てなければ、助かっていた”というメッセージなんだ。」

つまりこの結末は、単なる悲劇ではなく、“絶望の中でこそ希望を手放してはいけない”という哲学を描いたものでした。主人公デヴィッドが息子を撃つのは愛ゆえの行動ですが、その“愛が裏目に出る”構図こそ、現代社会の縮図とも言えます。

監督はまた、「ミストは怪物映画ではなく、信念と恐怖の物語だ」とも語っています。この言葉が示す通り、ラストの絶望は観客への問いかけなのです――「あなたなら、希望を信じ続けられるか?」

そして、このメッセージこそが『ミスト』の“気まずさ”を超えて、いまも世界中で語り継がれる理由なのです。

総括:ミスト(映画)の気まずいシーンまとめ

最後に、本記事のまとめを残しておきます。

- 『ミスト』は“見えない恐怖”よりも、極限状況で露わになる“人間の狂気・集団心理”が核心のサスペンスホラー。

- 性的な意味の「気まずさ」はないが、宗教的狂信や相互不信・暴力による“精神的な気まずさ”が強い。

- スーパーに籠城した群衆は、カーモディ夫人の宗教的煽動で分断・過激化し、集団ヒステリーが進行する。

- クライマックスでは、弾4発・生存者5人という状況で、主人公デヴィッドが“息子を含む4人を安楽死させる”決断を下す。

- 直後に霧が晴れ軍が到着=「待てば助かった」皮肉が最大のトラウマと“ひどい”評価の理由。

- 原作は“わずかな希望を残す余韻”で終わるが、映画はダラボン監督の意図で“絶望的な結末”に改変。キング本人はこの改変を高評価。

- 監督の真意は「最後まで希望を捨てるな」。ラストの軍の描写は“人類が優勢になりつつある”サインという解釈が提示されている。

- 俳優陣の力量が緊張感を支え、特にマーシャ・ゲイ・ハーデン(カーモディ)の説得力ある狂信演技が“人間の怖さ”を象徴。

- トーマス・ジェーン(デヴィッド)は“父としての愛と絶望のせめぎ合い”を体現し、終盤の慟哭で観客の感情を刺す。

- ローリー・ホールデン(アマンダ)は理性と母性の象徴で、救いの対極として機能。

- 作品全体は“怪物映画”ではなく、“信念・恐怖・希望の喪失”をめぐる人間ドラマであり、鑑賞後に価値観や倫理を問うタイプの映画。

- 家族視聴の注意点:グロ寄りではなく心理的圧迫が強い/子どもには重いテーマ。視聴後に“何を信じるか”を話し合う余地が大きい。